医師講演・事例報告等

| 1.医師講演 | ||

| 末梢血と生化学検査 ~基礎と実践~ | 2005.02 | |

| 検査総論・症例から | 2006.02 | |

| 脳神経外科と医事紛争 | 2007.02 | |

| 我が子に起きた脳性麻痺、誰を訴えるのか。病院?産科医?小児科医? | 2007.07 | |

| 弁護士のための眼科学、弁護士のための眼科事件 | 2008.02 | |

| 悪性黒色腫とはどんな病気か、爪の黒色腫裁判例をふりかえりながら | 2008.07 | |

| 正常妊娠・分娩の基本と産科医療現場が抱える問題点 ~なぜ訴訟が多いのか~ | 2009.02 | |

| 法律家向け 心電図講座―訴訟に必要な基礎知識 | 2009.11 | |

| 新生児医療に関する基礎知識と医療訴訟の類型 | 2010.02 | |

| 医事紛争に医師として関わった経験からの当事者双方の争点の食い違いについて | 2010.07 | |

| 水頭症 | 2011.02 | |

| がんの細胞診断の役割と現状 | 2011.01 | |

| Evidence Based Medicine と医療の不確実性 ~医療事故における「因果関係」と「過失」のあいまいな関係 ~ |

2012.02 | |

| 法医学者にとっての医療事故症例 | 2012.05 | |

| 医師需給策及び大学病院を巡る諸問題 | 2012.11 | |

| 看護の動向と医療安全の確保 | 2013.02 | |

| 弁護士のための眼科学、弁護士のための眼科事件 | 2013.07 | |

| 原告側証人を経験して感じたこと ~求められる医療水準とは~ | 2014.02 | |

| Ai(死亡時画像診断)の現状 ~司法の現場における展開~ | 2014.07 | |

| 医療事故と解剖 | 2014.10 | |

| てんかん ~基礎医学的、臨床医学的そして社会医学的考察~ | 2015.02 | |

| 治療契約における相互欺瞞 ~いわゆる「精神科薬漬け」をめぐって~ | 2015.04 | |

| 麻酔科医の心が動いた医療訴訟 | 2015.07 | |

| 精神鑑定書・意見書の問題点 ~精神医学は、法廷用にできていない~ | 2016.02 | |

| 科学的根拠に基づいた医療裁判のために ~抗腫瘍薬の基礎と科学的根拠に基づいた医療~ |

2016.07 | |

| 運動不足からおこる怖い障害(廃用症候群)について | 2017.02 | |

| 胃癌治療の最前線 ~ガイドラインと高齢者医療のはざまから~ | 2018.07 | |

| 増加する食道胃接合部癌とその治療 ~胃癌減少後の近未来~ | 2019.02 | |

| 口腔癌の治療 up-to-date | 2019.07 | |

| 医療者からみた患者セグメント | 2020.03 | |

| 臨床検査(スクリーニングを中心に) | 2021.07 | |

| 内科と神経科学の視点から見る精神科の薬 | 2022.01 | |

| 胃癌治療の変遷ー外科医としての四半世紀雑感と将来展望ー | 2023.03 | |

| 集中治療室の歴史と今、そしてこれから | 2023.04 | |

| インプラント治療の医療安全管理ー社会からみたインプラント治療の弱点、問題点ー | 2024.07 | |

| 2.初級講座・中級講座 | ||

| 血算と血液ガス分析の読み方 | 2008.01 | |

| カルテを検討するための基礎知識 | 2009.04 | |

| 心臓・血管系の基礎知識と血液検査 | 2009.01 | |

| 呼吸器・循環器系と検査 | 2010.04 | |

| 救急蘇生から基礎知識へ | 2010.12 | |

| カルテ用語の読み方 | 2011.04 | |

| 血算と循環器系の基礎 | 2011.12 | |

| 酸性かアルカリ性か ー血液ガスで見る体内バランス | 2012.04 | |

| 体内の水分とその行方 | 2012.12 | |

| 血算・検査データの読み方 | 2013.04 | |

| 水分喪失の危機にどう対処するか | 2013.12 | |

| カルテをどう読むか、どうまとめるか。-事情聴取から手控えの作成まで- | 2014.04 | |

| 腫瘍マーカーなどを題材にして血液検査データの意義を考える | 2014.12 | |

| 医療事故: 事情聴取、調査・検討、事案のまとめ方 | 2015.05 | |

| 危機的状況①「出血とその対応」 | 2015.09 | |

| 危機的状況②「脱水とその対応」 | 2015.01 | |

| 危機的状況③「胸痛とその対応」 | 2015.11 | |

| 危機的状況④「腹痛とその対応」 | 2015.12 | |

| 危機的状況⑤「頭痛とその対応」 | 2016.04 | |

| 危機的状況⑥「呼吸困難」 | 2016.12 | |

| 危機的状況⑦「ショック」 | 2017.04 | |

| 因果関係の証明と最高裁判例 1.最判昭和50年10月24日(ルンバール施行後の脳出血と因果関係) 2.最判平成11年2月25日(医師の不作為と患者の死亡との因果関係) 3. 最判平成21年3月27日(麻酔医の過失認定と因果関係) 4.最判平成12年9月22日(相当程度の可能性ー死亡) 5.最判平成15年11月11日(相当程度の可能性ー重度障害) 6.最判平成16年1月15日(相当程度の可能性ー債務不履行) 7.最判平成17年12月8日(未決勾留中の被告人に対する転移義務) 8.最判平成23年2月25日(期待権侵害の要件) |

2017.12 | |

| 医師の尋問事項をどう作るか | 2018.04 | |

| 検査データを読む ー 1血算・生化学検査 | 2018.12 | |

| 検査データを読む ー 2呼吸器系の仕組みと検査 | 2019.04 | |

| 検査データを読む ー 3血液ガスのデータを読む 実践編 | 2019.12 | |

| 因果関係の証明はどこまで必要か | 2020.02 | |

| 酸塩基平衡と血液ガス分析 | 2022.07 | |

| 検査データをどう読むかー血算と生化学検査ー | 2022/09 | |

| 調査・検討 | 2022/10 | |

| 訴訟 - 医師の尋問 | 2023/01 | |

| 反対尋問 - どうすればうまく行くか | 2024/05 | |

| 3.事例報告 | ||

| 「肺塞栓症の診断・治療が遅れた過失と死亡との因果関係が認められたケース」 | 2004.09 | |

| 「医薬品副作用被害救済制度について」 | 2007.11 | |

| 「抗生剤セフォセフによるアナフィラキシーショックを原因とする多臓器不全で死亡した事例」 | 2007.12 | |

| 「左膝人工関節置換術後急性動脈閉塞となり、左大腿切断に至った事例」 | 2008.03 | |

| 「近視矯正手術(レーシック)で説明義務違反及び手技上の過失が問題となったケース」 | 2008.12 | |

| 「うつぶせ寝による窒息によって児童に後遺症が生じた事例」 | 2009.07 | |

| 「高脂血症治療薬の副作用を認めた判決(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の不支給決定を取り消した判決とそれを維持した控訴審判決)について」 | 2010.06 | |

| 「汎発性腹膜炎が診断できなかった事案で,刑事事件が先行したケース」 | 2010.01 | |

| 「脂肪吸引後肺塞栓で死亡した事案で,刑事事件が先行し,かつ,共同被告の一医師が裁判中に破産したケース」 | 2010.01 | |

| 「乳がんの骨転移の見落とし」 | 2011.01 | |

| 「くも膜下出血後のクリッピング手術後に脳梗塞を発症した上、脳圧を減じる治療がおこなわれなかったため死亡した事例」 | 2011.02 | |

| 「水頭症の患児の脳圧亢進の診断がなされず、失明させた事例」 | 2011.02 | |

| 「大腿動脈に生じた血栓につき、カテーテルによる血栓摘除術、及びその後のバイパス術の注意義務違反が問題となった事案」 | 2012.03 | |

| 「脳梗塞発症後の治療の適否が争われた事例」 | 2013.02 | |

| 「続発性開放隅角緑内障の患者に対するトラベクレクトミー手術の実施が遅れたために、視力低下、視野狭窄が生じた事案」 | 2013.02 | |

| 「変形性股関節症の若年患者に対する骨切術・術後感染」 | 2013.03 | |

| 「母体に感染兆候が見られたのに早期娩出を図らなかった過失の事案」 | 2013.05 | |

| 「チーム医療における上級医の責任及び薬剤師の責任」 | 2014.05 | |

| 「認知症の方の鉄道事故損害賠償請求事件を担当してーいかにして主張立証を進めたかー」 | 2018.05 | |

| 4.勉強会 | ||

| 医療ADR勉強会 | 2009.05 | |

| 医療版事故調勉強会 | 2009.06 | |

| カンファレンス鑑定勉強会 | 2010.02 | |

| 「医療訴訟の審理運営指針(改訂)」 ~ 原告代理人という立場からの検討 | 2014.01 | |

| 「ゼプリオン」勉強会 | 2014.05 | |

| 文献検索勉強会 | 2014.09 | |

| 文献研究「医療訴訟ケースブック」法曹時報第67巻第10号、11号 | 2016.03.04 | |

| 「医療事故調査制度の現状と問題点 ~千葉・群馬の二つの事故調を経験して~」 | 2017.07 | |

| 「医療訴訟の慰謝料額について ①交通事故の場合との比較 ②高齢者の死亡慰謝料額(判例時報2402号136頁以下を踏まえて)」 | 2020.01 | |

| 「医療訴訟の慰謝料額について(2)~大島眞一裁判官「高齢者の慰謝料額の算定(判タ1471号5頁以下)の紹介~」 | 2020.09 | |

| 5.判例研究 | ||

| 最高裁判例研究 | 「近時の最高裁判決を中心に」 | 2007.05 |

| 「生存していた相当程度の可能性」「重度の後遺障害が残らなかった相当程度の可能性」を保護法益として認めた最高裁判決 | 2009.09 | |

| 【因果関係に関する4つの最高裁判例】 1.最判昭和50年10月24日(ルンバール施行後の脳出血と因果関係) 2.最判平成11年2月25日(医師の不作為と患者の死亡との因果関係) 3.最判平成9年2月25日(顆粒球減少症、起因剤・発症日の認定に経験則違反の違法) 4.最判11年3月23日判決(脳神経減圧手術、原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背) |

2010.09 | |

| 「医療水準に関する最高裁判決」 | 2011.09 | |

| 「説明義務違反に関する最高裁判決」 | 2014.06 | |

| 【相当程度の可能性と因果関係について】 1.最判平成8年1月23日(注意義務違反、病院と医師の責任) 2.最判昭和57年4月1日(国家賠償法の要件) 3.最判平成16年9月7日(アナフィラキシーショック、医師の責任) 4.最判平成12年9月22日(期待権侵害) 5.最判平成18年6月16日(因果関係の立証) |

2015.11 | |

| 判例研究 | 「脳外科」「産婦人科」「精神科」「歯科」「耳鼻咽喉科」「眼科」「美容整形外科」 「癌(診断)」 「癌(告知・説明義務)」 「癌(治療行為)」 | |

| 「合併症の判例研究」 | 2010.01 | |

| 「美容外科~近時の裁判例とその傾向」 | 2011.03 | |

| 「精神科の判例研究」 | 2012.01 | |

| 「ペットの医療事故に関する事例研究」 | 2012.07 | |

| 「近年の裁判例」 | 2016.06 | |

| 【東京地裁医療集中部判例報告】平成26年9月10日判決 下大静脈フィルターの抜去の適応について判断を誤ったために損害賠償を求めた事例 平成27年5月14日判決 CRT-Dの植え込み手術の後、創部が離開して感染症が起こったのは注意義務違反が原因であるとして損害賠償を求めた事例 平成28年12月19日高裁判決 マンモトーム生検時の局所麻酔後に気胸が生じたのは医師の手技上の注意義務違反が原因として損害賠償を求めた事例 |

2018.02 | |

| 【近年の裁判例】 小児もやもや病の頭蓋内圧亢進の急性期管理を怠った注意義務反 不安定狭心症を疑い心電図検査を怠った注意義務違反 再生不良性貧血の投薬治療の注意義務違反 カテーテルアブレーションの禁忌である左心耳内血栓を慎重に検査して血栓を疑わせる所見がないことを十分に確認する注意義務違反 |

2019.05 | |

| 最高裁判例研究 | 1.最判平成7年6月9日(医療事故責任における高度の注意義務と医療水準) 2.最判平成11年2月25日(医師の不作為と患者の死亡との間の因果関係-死亡時点における生存の可能性) 3.最判平成8年1月23日(医薬品添付文書と医師の注意義務) 4.最判平成12年9月22日(医師の注意義務違反と因果関係・損害-相当程度の可能性) |

2020.10 |

| 判例研究 | 令和3年4月30日判決 白内障手術を受けた患者がその後失明した事実関係の下、手術適応の前提の説明を怠った過失とこれによる左目失明との間に相当因果関係がいずれも認められたほか、カルテの改ざんも認められ、慰謝料等の損害賠償請求が一部認容された事例 | 2021.09 |

| 判例研究 | 「控訴審で判断が変わった(患者側勝訴)事例についての検討」 1.広島高裁平成30年2月16日判決 腰背部痛を訴える患者に十分な問診をしなかった過失があり、腹部大動脈瘤の破裂を発見できずに患者を死亡させたとして損害賠償を求めた事例。 2.東京高裁平成30年3月28日判決 頭蓋内圧亢進症を疑わず、帰宅指示をせずに経過観察しなかったことから脳 ヘルニアで患者を死亡させたとして損害賠償を求めた事例。 |

2021.12 |

| 判例研究 | 肝硬変の既往症を有し、血中アンモニア値上昇、意識状態悪化等の所見があった患者に対し、適切な検査・治療等を怠った過失が認定され、当該過失による生存可能性の侵害が認められたケースについて | 2023.02 |

| 6.病院見学 | ||

| がん研有明病院見学 | 2010. 06.07 2011.07 |

|

![]()

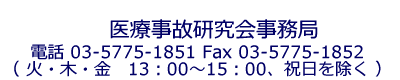

電話受付:火・木・金 13時~15時

初回法律相談料無料(1時間)で受付中 お気軽にお電話ください。

![医療ミスでは?と思ったら読む本[第2版]](https://www.iryoujiko.net/wp-content/uploads/iryoujiko-book-203x300.jpg)